品切れ本を中心とした書評ページです。

エルンスト・カッシーラー 花田圭介監修、三井礼子訳

1993年9月20日発行 246ページ 工作舎刊

目次

若い読者の方々へ─解説に代えて 花田圭介

序 論 ケンブリッジ学派の歴史上の位置と使命

第一章 フィレンツェのプラトン・アカデミア、イギリス人文主義への影響

第二章 ケンブリッジ学派の宗教思想

第三章 イギリス精神史におけるケンブリッジ学派の位置

第四章 宗教史におけるケンブリッジ学派の重要性

第五章 ケンブリッジ学派の自然哲学

第六章 ケンブリッジ学派の終焉と影響、シャフツベリー

原注/訳注/ダイヤグラム・ケンブリッジ・プラトン派をめぐる思想潮流/訳者あとがき/索引

ケンブリッジ学派の源流

古代から現代に至る精神史の豊饒な流れを、犀利な分析と精緻な表現でわたしたちに示してくれたカッシーラー。ほとんど人間の能力を超えたその博識な頭脳から生みだされた著述作品は、しかし、研ぎ澄まされてはいるが冷ややかではなく、知を愛する熱い情熱に満ちている。本書は、そんなカッシーラーが、大著を書き終えた後に、むしろ個人的な楽しみのために書いたような小品である。人間の精神と自然の関わりに軸を絞り、それらが15-18世紀の思想の伏流水とでもいうべき流れのなかで、どのような転変を経てきたかを雄弁に叙述している。読者はカッシーラーが次々と指し示す知のカレイドスコープを目の当たりにしながら、想像を遊ばせながら精神史の森に遊ぶことができるだろう。

わたしの場合は、ベイトソンの提出した問題を念頭におきながらながら、『英国のプラトン・ルネサンス』を再読してみた。気になっていたのは、ケンブリッジという思想風土において、「自然」と「精神」はどのように考えられてきたか、ということだった。「自然(Nature)」という意味の振幅の大きい概念については、本書を紹介する前に的確に整理しておかなければならないだろうが、これについてはスペースの都合上、省かざるをえない。それにはコリングウッドの『自然の観念』(みすず書房刊)の一読が有用であることを指摘しておくにとどめたい。また、以下の抜粋・引用は、わたしが冒頭に掲げた問題意識によって、ある意味では偏向的に構成されたものだということを、最初に断っておきたい。

ケンブリッジ・プラトニストが西洋哲学の歴史に占める割合は、決して大きなものではない。しかし、カッシーラーはこの学派こそ、フィレンツェ・ルネサンスの思想を18世紀ドイツ人文主義へとつなげる「精神の仲介役」を果たしたとして高く評価する。特に、18世紀初頭に活躍したシャフツベリーを近代「美学」の創出者として認め、のちにドイツのヴィンケルマン、ヘルダー、ゲーテ、シラーに強く精神的影響の刻印を押したと賞賛する。カッシーラーにとって、シャフツベリーはよほど魅力的な思想家らしく、『認識問題』や『啓蒙主義の哲学』においても、彼の業績を詳しく論じている。わたしが本書を取りあげるのも、ベイトソンとその周辺の20世紀の思想家にたいし、シャフツベリーがどのような影響を与えたかを考え直すためなのだが、その前に、ケンブリッジ・プラトニストが思想史に果たした役割をたどっておこう。

稀代の碩学カッシーラーは、ケンブリッジ学派の思想をマルシリオ・フィチーノから説き起こし、学派の主峰ヘンリー・モアを経由して、18世紀のシャフツベリー伯爵の登場に至るまで、時代順に論じていく。まず、「ケンブリッジ学派」とは何か? それを概観しておこう。手元の百科事典にはこうある。──17世紀中頃から18世紀初めにかけてケンブリッジ大学を中心にして生まれた哲学者、モラリスト、神学者たちをいう。代表者はB.ウィチカット、R.カドワース、H.モア、などである。フィレンツェ・ルネサンスのマルシリオ・フィチーノのプラトン解釈に依拠したため、ケンブリッジ・プラトニストと呼ばれる。観念論の立場に立ち、当時イギリスで支配的であったホッブスの経験論とピューリタニズムとに反対した。

ケンブリッジ学派の思潮的源流はフィレンツェ・ルネサンスの哲学である。その核心は、プラトンの『饗宴』のエロス論と、プロティノスの『エネアデス』に見られる「美」の教説にあるとカッシーラーは説く。プラトンとプロティノスの思想はいずれもギリシア語で書かれているが、それらをラテン語に翻訳して西洋世界に紹介したのがフィチーノだ。フィチーノについては、アンドレ・シャステルの『ルネサンス精神の深層』という本を別に取りあげるので、そちらを参照してほしい。さて、プラトンは『饗宴』においてこう述べている。「人間と叡智的存在の領域は厳密に分離されているが、同一性を否定すればするほど、結びつきたいという欲求は逆にますます強まるようになる」。ここに叡智的存在と人間を仲介するダイモン=エロスの存在意義があり、エロスを介してはじめて「世界の万有が一つの結合体となる」。

また、プロティノスは、世界はその美によって正当化されると説く。「美はこの世界がつねにイデアに関与している証拠である。物体的な美とは、結局イデアが現象に、形相が質料に入りこんで、そこに前者の力を満たしたことを可視的に証拠だてるものである」(本書 p.106)。

フィチーノの『饗宴』注解書は、ケンブリッジ学派の出現以前から、16世紀全体を通じて、イギリス文学に圧倒的な影響を及ぼしていた。スペンサーの『妖精の女王』はそのもっとも完全な詩的表現だったとカッシーラーは指摘する。幼い日のヘンリー・モアはこの作品を父親から読み聞かせられて哲学への憧れを感じたという。また、プロティノスの霊魂説はモアの主要著作『倫理学要綱』の主張の中心を占めている。ちなみに、フィチーノの『饗宴』注解は『恋の形而上学』というタイトルで国文社から翻訳が刊行されている。『エネアデス』は『プロティノス全集』の1-4巻がそれにあたり、中央公論社から刊行されている。

ケンブリッジ学派の主張

さて、モアを中心とするケンブリッジ学派の思想家たちは、哲学上では経験論の知識理念、信仰上ではカルヴィニズムとピューリタニズムの理念に反対したが、その拒絶の理由はひとつの判断に基づいている。「なぜなら、[敵側の]両者の根源は、17、18世紀のイギリスに決定的な特色を与えた同一の、きわめて『実践的な』精神にあったからである。(略)経験論においては自然を人間の意志に服従させ、地上に『人間の王国』を打ち立てようとする傾向が支配し、ピューリタニズムにおいては人間の自然的本能の充足と純然たる物質的財貨の享楽はすべて退けられ、あらゆる生産と活動の意義はもっぱら神の命令の遂行と神の栄光の増大と拡大のうちに求められる。しかし、両者の前提のもとで実践的活動にたいする評価は同一である」からだ。(本書p.80)

人間の幸福は世俗的な生活の実践にあるのではなく、あくまで霊的な充足を求めて叡智的存在を観照することにある ── このフィチーノのプラトン解釈は、そのままケンブリッジ学派の主張となった。「プロティノスは次のごとく教えた。あらゆる実践はわれわれをこの世に巻き込み、この世の欺瞞と魔法に服従させるが、純粋な理論だけはそれから自由である。真の幸福は実践にではなく、洞察にある。(略)ベイコンの形相理論と、自然のあらゆる出来事を作用と反作用の現象へと還元するホッブスとに、意識的に反発するケンブリッジ学派の自然哲学は、かくしてルネサンスの動的な汎神論へと戻っていく。ケンブリッジ・プラトン派は自然を機械的にではなく、形成的に見ようとする。複雑な働きを単純な要素に分解するのではなく、全体から部分へと進み、自然を支配している一つの根源的な生命エネルギーがそのエネルギーを失うことなく、いかにして果てしなく個別化していくかを明らかにしようとする。」(p.66)

もちろん、世俗的な実践が近代科学の発展を通して勢力を高めていった17-18世紀において、ケンブリッジ学派の主張は敗退を重ねざるをえない。そしてついには、デカルトによってとどめをさされる。モアは最初はデカルトの自然哲学を熱狂的に迎えたが、やがてその熱は冷めきってしまう。そして厳密な証明にかける熱意をデカルト哲学の根源悪とみなした。これに続くカッシーラーの指摘は興味深い。「しかし、デカルトを乗り越える唯一可能な道は数学を回避せずに、むしろその真ん中を通っていく道であった。それがライプニッツの通った道であり、こうすることで、彼はケンブリッジ学派以上に唯心論をより確かな土台に据えることができた」(p.132)。ライプニッツの切り開いたもうひとつの経路について、このあとカッシーラーは詳述しているが、本稿では脇道にそれるので引用はしない。興味のある方は直接本書にあたるか、あるいは、ライプニッツの『形而上学叙説』と、アルノーとの往復書簡あたりから直接ライプニッツ・ワールドへ跳びこんでみてほしい。

さて、デカルトの名はベイトソンの著作においても、現代世界の精神的昏迷を象徴するものとして辛辣に論難されているが、ケンブリッジ学派とデカルトの対立を分析するカッシーラーの以下の分析は、きわめて示唆に富んでおり、本書のなかでも重要な記述である。ちなみに、この文中の「魂」を、ベイトソン流にエコロジカルな「自然環境」として読み替えてみれば、現代のわれわれにも緊急な課題が浮かびあがってこないだろうか。

「『幾何学の及ばぬものはわれわれの力を超えている。』パスカルはデカルトの自然哲学の総体をこの一言に集約した。『魂』と『身体』、『思惟実体』と『延長実体』の完全な分離はこの基本的考え方の系あるいは必然的帰結にすぎない。かりに現象がたった一つでも、純粋な数量法則とは別の方法で考えられ、しかもそれが『精神的』な、すなわち原理的に非空間的な力に還元されることが許されるならば、自然現象の幾何学的解釈の可能性は消滅するだろう。したがってまさに方法における統一性を貫徹せんがために、デカルトは実体の二元性をとらざるをえず、二つの異なる世界に精神的存在と物体的存在を割り当てざるをえなかったのである。(略)われわれが自然の『生命』と呼びならわしているものもすべてこの判定に従う。デカルトによれば、『思考』の形式に、つまり人間を支配しているごとき一種の反省的認識に属さない生命は、たんなる幻想にすぎない。動物はこの種の自己認識が欠けているので、感覚もまた奪われている。要するに動物は自動機械にすぎない。(略)

この点においてケンブリッジ学派のはげしい反論が始まる。(略)魂が物体界に作用することが禁じられれば、魂はその存在と意義をも失ってしまう。というのも魂の意義はまさにその作用、その形成的な活動のうちにあるのだから。(略)魂は真の動力因である。魂は外部から動かされるものではなく自ら動くものである。そして中間に存在するあらゆる推進力はこの最初の推進力に、つまり自己自身のうちに運動を生みだす能力と衝動をもっている存在に帰せられたときに、はじめて理解できるものとなる。(略)魂が作動せず停止するならば、それとともに宇宙は停止せざるをえないだろう。ケンブリッジの思想家たちの信じるところによれば、デカルトの理論は自然にたいしてそのような制止を宣告するものだった。なぜなら、たんなる幾何学的延長はすべて生命のない延長だからである。かくして、ケンブリッジの哲学者たちはデカルトとは正反対の前提から出発し、彼にまさるとも劣らぬ形式における一貫性のもとに、正反対の結論に達した。(略)この対立はすぐに説明がつく。デカルトが従う規範は論理学と認識論のなかにあり、ケンブリッジの哲学者たちの規範は形而上学と神学のなかにある」(本書 pp.139-141)

デカルトの主張する生命のない「幾何学的延長」を、モアは唯心的な「精神的延長」という考えによって否定した。しかし、さらに興味深い指摘をカッシーラーは付け加える。つまり、皮肉なことにこのモアの空間理論は、その後ニュートンに決定的な影響を与え、その「絶対空間」理論を ─ 遠隔力としての重力理論を ─ 準備することになったというのだ。この辺りの詳しい経緯は、山本義隆氏の名著『磁力と重力の発見』第3巻が大いに参考となるだろう。

ケンブリッジ学派の掉尾を飾るシャフツベリー

こうしてケンブリッジ学派が哲学的にも宗教的にも世間の潮流に取り残され、象牙の塔の墓地に埋葬されそうになったとき、意外な人物があらわれ、彼らの思想に新しい息吹を与え、精神史にケンブリッジ・プラトニストの刻銘を残すことに貢献する。その人物こそ、シャフツベリーだった。シャフツベリーの著作は『人間・習俗・意見・時代などの諸特徴』全3巻本にまとめられている。2000年にインディアナポリス大学から有名なバスカーヴィル版の復刻本が刊行されたので、入手はたやすい。あるアメリカ人大学教授と話をする機会があったとき、たまたまシャフツベリーに話題が及んだが、「エッ......、ニホンゴノホンヤク、ナインデスカ?」と驚かれたことが以前あった。翻訳大国日本にしては、確かに奇妙な現象であるかもしれない。

カッシーラーによれば、シャフツベリーはイギリスが生みだした最初の偉大な美学者であった。「美しくされたものではなく、美しくするものこそ真の美である」という、プロティノス思想の流れを汲む主張のもと、シャフツベリーは、生命のない「幾何学的延長」に貶められた「自然」を、その美しさによって賞讃し蘇生させ、美に対して熱狂することのできない宗教=ピューリタニズムを退ける。そしてピューリタニズムの不寛容で偏狭な負の局面を攻撃するにあたっては、アイロニカルなユーモアとウィットとを武器にする。アリオストがイタリア・ルネサンスにおいて、ラブレーがフランス・ルネサンスにおいて、セルバンテスがスペイン・ルネサンスにおいて占めた位置を、シャフツベリーはイギリスにおいて占める。この点においてもシャフツベリーは、「笑う哲学者」と呼ばれたモアの継承者であった。ちなみに『痴愚神礼賛』はエラスムスがモアの家でいっしょにルキアノスを講読したことから誕生したものだ。

「経験論は自然も人間の精神も原因と結果の連鎖としてとらえ、また社会と国家を手段と目的の連鎖としてとらえる。経験論が両方の連鎖を知ろうとするのは、それらを支配するためである。これに反してプラトン派は初めから別の道をたどる。彼らが求めるのは支配でなく理解である。世界を『そのもっとも奥深いところで統べているもの』は何であるかを理解しようと望み、そして事物におけるこの本質的絆を力のうちにではなく愛、プラトン的エロスのうちに見いだす。(略)自然認識は『力のための知識』というベイコンのモットーから洗い清められねばならない。(略)自分が自然の『創造的精神』と類似していることを知っており、それと対話することを習得した者だけが自然の一つ一つの創造物を理解できる。かくしてシャフツベリーはケンブリッジの思想家たちと同様、自然をとりわけ形成的な統一体として、また形成的な力としてとらえる」。(本書 pp.180-181)

シャフツベリーの『諸特徴』第2巻に収められる『モラリストたち ─ 哲学的ラプソディー』は、シャフツベリーの美的思想を、フィロクレスとテオクレスという二人の対話の形(これはシャフツベリーの内的な自問自答にほかならない)を借りて表現する。対話する人物の名前からして「知」と「神」であるからすごい。本書の最終部において以下のような見事な描写が見られるのだが、わたしが最初にこの文章に出会ったのは、L.L.ホワイトの『形の冒険』(工作舎刊)の末尾においてで、そうとうに刺激を受けた。いま、そこから以下を引用するが、原文を参照し直して、少しく表現を変えてある箇所もある。

「あなたはたった今、美を三段階に順序づけたことにお気づきだろうか、とテオクレスは答えた。

[フィロクレス]どのようにですか?

[テオクレス]まず第一は、死んだ形態 ─ そうあなたが呼んだのは、実に的を得ている。これには一応の様式があり、人間か自然のいずれかによって作られてはいるが、それ自体には形を作る力も、行動も、知性もない。

[フィロクレス]そのとおりです。

[テオクレス]ついで第二は、形態を作り出す形態(the forms which form)。すなわちそこには、知性と行動と作用がある。

[フィロクレス]これもそうです。

[テオクレス]つまり、二重の美があるということだ。形態(精神の結実)と精神それ自体という。(略)

[フィロクレス]では第三の美はどこにあるのでしょうか。

[テオクレス](略)あなたが第二の美を『形態を作り出す形態』(the Forming Forms)と名づけたとき、それらが作り出すものは、宮殿や金貨のような死んだ形態以外には考えられなかったのだろうか。それとも、より生命に近いものが考えられたのだろうか。

[フィロクレス]こうした形態には、そのほかの生きた形態 ─ たとえばそれ自体 ─ を作り出す力もある、とすることは容易だったのですが.... 。ただ、そうした能力は、さらに上位の形態から与えられるもので、正確にはそれ自体の力とはいえないと考えたのです。たとえていえば、何か超越的な芸術家のようなものがいて、それが『形態を作り出す形態』の手を導き、それを道具にして、この美しい仕事をなしとげるのです。

[テオクレス]いいえて妙なり! 私の予想に反して、あなたは落とし穴をみごとにかわした。しかも、自分で気づかないうちに、第三の美を見いだしたではないか。すなわちそれは、われわれがたんに『形態』と呼んでいるものを形成するだけではなく、『形態を作り出す形態』をも形成する美のことだ。われわれ自身、物の作り手としては傑出しており、自らの手で非生命物体に形を与えることができる。しかし、精神を形づくるものには、それ自体のなかに精神そのものによって作られたあらゆる美が含まれており、したがってそれは、すべての美の原理であり、源泉であるのだ」。

すべての美の源泉のことを、シャフツベリーは少し後の文章で、「Parent-Mind」とも表現している。簡にして要を得た表現ではないだろうか。

以上、カッシーラーの分析にしたがって、ケンブリッジ学派の興亡を概観してきた。そこに通底するネオ・プラトニスムの思想潮流は理解されたと思うが、それでは、その潮流はシャフツベリーを最後に息絶えてしまったのだろうか? 「自分が自然の『創造的精神』と類似していることを自覚し、自然を形成的な統一体として、また形成的な力としてとらえる」ことができる思想家はいなくなったのだろうか?

この点において、シャフツベリーの残したこの至言、「『形態を作り出す形態』をも形成する美」というネットワークを、ベイトソンは「結びあわせるパターン」と命名したようにわたしには思える。つまり、ケンブリッジのプラトニスムはベイトソンやその周辺の世代に、確実に受け継がれていたのではないだろうか。両者の言葉は表現は異なっても意味することが驚くほど近い。これらをプロティノスの「一者の流出」、あるいは、プラトニスムの大いなる潮流のなかで眺めることは牽強付会の妄想だろうか?

シャフツベリーとベイトソン

では、ベイトソンの世代について、最後に述べておこう。ベイトソンは1904年、イギリスに生まれた。それより10年前の1894年にはオルダス・ハックスレーが生まれている。ハックスレーは1960年代にカリフォルニアへ移住し、アメリカのニューエイジ運動の思想的な先導者となった。彼の影響を受けたR.プライスとM.マーフィー(マーフィの法則の発案者)が、62年にエサレン研究所を設立し、晩年のベイトソンはここで生活する。ハックスレーとベイトソンは遠いようで案外近い。

また、1896年にはランスロット・ロウ・ホワイトがやはりイギリスに生まれている。1919年にケンブリッジのトリニティ・カレッジに入学し物理学を専攻するが、20年代後半には理論生物学にも接近している。一方、ベイトソンも1922年にケンブリッジのセント・ジョーンズ・カレッジに入学している。二人に交友があったかどうかは定かではないが、共通の友人として、C.H.ウォディントン(1905年生まれ)という、これまたクロスオーバーな生物学者がいる。ウォディントンはケンブリッジで地質学を専攻するが、卒業後に発生学に転向し、47年にはエジンバラ大学の動物遺伝学研究所の所長となった人物。『Behind Appearence』と題した20世紀の絵画芸術と自然科学の関係を論じた大著がある。おそらくウォディントンを介して、この三人はなんらかの消息を通じあっていたと考えられる。

このベイトソン、ホワイト、ウォディントンという三人に共通する関心は、生物進化と形態論だ。そしてもうひとつ、三人に共通するのはケンブリッジのカレッジに学んでいること。そこにどんな知的伝統があったのかは、これまでに見てきたとおりである。プラトンは言うに及ばず、シャフツベリーの著作も、ベイトソンやホワイトの世代にめんめんと読み継がれてきたのだろう。わたしとしては、ケンブリッジのプラトニスト養成の伝統は、ベイトソンの世代までしっかりと息づいていたと考えざるをえない。

カッシーラーは言う、ライプニッツはデカルトを乗り越えるために、数学の道を回避しなかったと。20世紀後半、そのやり方でデカルトにもう一度挑戦したのが、L.L.ホワイトだ。先に挙げた彼の『形の冒険』は、現代物理学の理論を援用しながら、「精神」と「自然」の再考を促している。

一方、ベイトソンはB.ラッセルの「論理階型」理論をもっとも基本的な拠り所として、自身の思想を構築したが、ベイトソンたちが学んでいた1910-20年代のケンブリッジには、ケンブリッジ分析学派と後に呼ばれるようになる思想運動が身近にあったのだ。それはG.ムーア、B.ラッセルを中心として起こり、A.ホワイトヘッド、後にはL.ウィトゲンシュタインなどがこの派に加わってきた。ホワイトヘッドの難解をもって名高い『過程と実在』におけるあの有名な一節、「ヨーロッパの哲学の伝統は、プラトンについての脚注から成り立っている」という言葉は、ケンブリッジという知的サークルで発せられたことを考え合わせると、存外、ネオ・プラトニスム的なニュアンスのこめられた言葉であることが了解できる。

ケンブリッジ・サークルで、200年の時を超えて出現した新旧のプラトニストたち、そして、その近似性。これからも考え続けていきたい課題である。最後に、シャフツベリーとベイトソンの言葉を読み比べながら、この稿を終えるとする。

シャフツベリーは言った。「精神を形づくるものには、それ自体のなかに精神そのものによって作られたあらゆる美が含まれており、したがってそれは、すべての美の原理であり、源泉である」。この言葉の反響を、ベイトソンの以下の言葉にうかがうことができるだろう。「『川辺に咲いたサクラソウ』が美しいのも、その外観を形成する差異の複合体が、情報を処理していく過程、すなわち思考によってのみ得られることをわれわれが感知するからでしょう。われわれの外にあるわれわれ自身の精神(こころ)の中にもう一つの小さな精神が見出される、といえるかもしれません」(「形式、実体、差異」『精神の生態学』より)。

本書『英国のプラトン・ルネサンス』は、版元で在庫僅少の由(2004年12月現在)。カッシーラーの著作はどれも知的な興奮を与えてくれる。入門編としては、本書や、ありな書房の『シンボルとスキエンティア』が、日本で編まれた本だが読みやすく貴重。代表作の『シンボル形式の哲学』(岩波文庫全4巻)は、なにがしかの強い問題意識をもって挑戦しないと挫折しやすいが、その世界はいまだに汲み尽くされていない底知れぬ水脈だ。

by takahata: 2004.12.17

|

思想・芸術篇 01『プラトンに関する十一章』アラン |

|

『自然の観念』コリングウッド

『恋の形而上学』マルシーリオ・フィチーノ

『プロティノス全集』日本語版

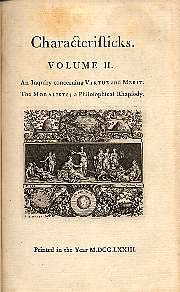

『人間・習俗・意見・時代などの諸特徴』

全3巻本

図版は第2巻の扉

『形の冒険』ランスロット・L・ホワイト