品切れ本を中心とした書評ページです。

|

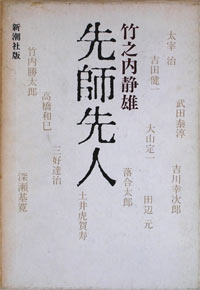

エッセイ・評論篇 01『先師先人』竹之内静雄 |

|

竹之内静雄

1982年6月20日発行 新潮社刊 272ページ

目次

竹内勝太郎、その生活・探求

土井虎賀寿教授のこと

深瀬基寛先生についての小さな話

太宰治の死

田辺元博士 ── その側面の一面

陰翳(かげ)ふかき人 ── 落合太郎博士

大山定一教授の思い出

同門 ── 高橋和巳のこと少し

文・酒・人 ── 吉田健一さん

武田泰淳さんのこと

吹雪の中の友情 ── 三好達治の死生

双視の人 ── 吉川幸次郎先生

あとがき

最初に、著者・竹之内静雄氏の経歴にふれておこう。生年は1913年。1940年、京都帝国大学文学部卒業。同年、河出書房に入社。翌41年、同社を退社して、創業8カ月の筑摩書房に入社。1966年、創業者の古田晁が社長の座を去ると、後任として第二代社長に就任。1972年、社長在職6年の後、退職。惜しいことに数年前に亡くなられた。

本書は、著者が京都で過ごした学生時代、そして出版人として過ごした30有余年の間に、邂逅したさまざまな人物の思い出を、清明な文体で綴ったもの。表現は平明ながらも、ときにユーモアをたたえ、ときに言い難い余韻を残す。著者は旧制高校時代に、詩人・竹内勝太郎と出逢い師事する。師と仰いだ竹内が不慮の事故で亡くなるまでの、短いが充実した三年の日々。それを著者は、単なる回顧ではなく、竹内の遺著から自在にことばを引用しながら、師が生成させようとした芸術哲学を丹念にたどり、ひとりの芸術家の内面的成長を浮き彫りにする。では、竹之内氏にとって、師と慕うひとを語るとは、どいうことか。

「まことに、ある人間が、五百年一千年あるいは二千年前であろうと、ある生き方をもって生きていたという事実が、私たちにとって、今生きていることと同じ意味をもち、どこまでも価値の失われつくす自己がそれによって生きかえらされる、ということが、ないであろうか。竹内勝太郎自身、その「ある人」の一人であった。その意味でこそ、彼の著作と同じように、彼の伝記が知られてもよい。だが、全く知られなくてもよい。これを伝えるか伝えぬかは、これを伝えるあるいは伝えぬ人間の、こちらの生き方である」(本書p.20)

この覚悟、師の人柄や業績を伝えることは、伝えようとする人間の生き方の問題であるという潔さが、竹之内氏の文章の骨格となっている。そしてこの高い志をもって書かれるからこそ、竹内勝太郎だけではなく、本書に登場するさまざまな一流人たちの生き方が、味わい深い貴酒のように染みわたってくるのだろう。まさに本書に収録された諸篇は、人物回想のスタイルを借りた哲学論であり、あるいは芸術論、宗教論でもある。また、戦後の出版文化論としても貴重な史料となっており、「陰翳(かげ)ふかき人 ── 落合太郎博士」では、竹之内氏の職業人としての自伝的要素が色濃い。

「唐木順三の問いに私は答えた。

『筑摩では、今までに単行本が十点出ています。しかし背骨が無い。ポウル・ヴァレリイの全集を出してはどうでしょう。精神の鎖国は間違っている、と私は思います』 まず木庭〔中村光夫〕さんが賛成だと言った。唐木、斉藤二人も『やろう』といい、一度で決った。 このとき、古田晁の姿勢はきわめて印象的であった。彼は、企画について全く口を出さず、討論される意見をじっと聞いているだけであった。無言が賛成の意思表示と信頼であり、それからの行動は物資不足になりつつある時勢における企画実現のための、あらゆる実質的裏付けの努力であった。古田晁はすぐれて質のよい水だ、と私は思った。その中で、大小さまざまな魚たちが、自由にいきいきと泳ぐことができるであろう、と。

三鷹村下連雀の家に太宰治を訪ね、私が筑摩書房へ入った挨拶をすると、彼は即座に言った。 『君は、日本一ぜいたくな本屋へ入った』」(本書p.149)

「1971年10月30日、ポウル・ヴァレリイ生誕満百年の記念日に三度目の刊行が補巻まで終って『ヴァレリイ全集』ははじめて全巻の完結を見た。最初の企画から三十年を経ていた。*

*1942年2月18日に『ヴァレリイ全集』第一回配本が出た。奥付に訳者代表の検印が要る。渡辺一夫先生がご自分で festina lente と印材に刻まれそれが奥付に押された。私が本を持参した時それを見られた落合太郎先生は『フェスティナ・レンテ、いそげよ、しずかに。渡辺君がほった? さすがによい言葉をえらんだものだ』と言われた。あとの配本月報で渡辺先生は『ゆっくりいそげ』と訳して一文を書かれた。『ゆっくり』は三十年という結果になった」(本書p.155)

また、「双視の人 ── 吉川幸次郎先生」では、良き師に出逢える幸福とは、偶然に与えられるものではなく、それを見極められる人物によって撰びとられるものだということが、いまさらのように痛感させられる。

ところで、林達夫と久野収の対談集『思想のドラマトゥルギー』のなかで、本書収録の「田辺元博士」(初出は月刊文藝春秋)が話題にのぼる。そのとき、林達夫はこう感嘆している。「....最後のクライマックスに饅頭の話がある。とても面目躍如として生きているんだ、文章が。....あの文章、ただものではない」。

最後に、その部分を引用しておこう。

「 昭和二十六年九月、田辺博士夫人がなくなった。会社からは、唐木順三、古田晁、井上達三ほか何人か、葬儀とお世話のため北軽井沢の山荘へおもむいた。その前後五年あまり、筑摩は貧窮の底にあえぎ、私たちは連日、手形決済の金ぐりに苦しんでいた。すると、

「マンジ ユウ三百クミ オノオノ二コチヨクケイ四スン五ブ スグ ツクレ」

留守をあずかっていた私に、北軽井沢から、右のようなウナ電がきた。赤田営業部長が、近くの老舗「羊羹の藤村」へ注文した。

午後、「藤村」の番頭をともなって、赤田部長が私の所へ来て言うのに、 「今どき(当時はまだ物資不自由な時代であった)四寸五分なんて大きな葬式マンジュウをつくる人はありません。それに一個百五十円もかかります。三百クミ六百個では、九万円、たいへんですよ。三寸八分、一個百円くらいで充分じゃあありませんか。三寸八分でも、こんなに立派ですよ」 と、アンコを小判型に丸めた実物見本を二個出して見せた。なるほど、それで立派なものである。

しばらく考えてから、私は言った。

「四寸五分という大きさは、田辺先生自身の指定に、違いない。私は昔学生のころから、田辺先生の性格を知っている。昼食が三分おくれても奥さんをどなりつけて怒った人だ。四寸五分につくって、金が何万円かかろうと、怒る人ではない。だが、はかってみて、一分小さかったら、激怒するであろう。指定通り、きっちり四寸五分に作りなさい」

マンジュウができ上がった。列車はきわめて不自由、混雑して、単身乗るだけでも容易ではない。三百クミのマンジュウは、形をくずさないよう、各組紙箱入りをさらに大型の木箱におさめて小さなひと山、百キロ以上ある。

幹部の一人が、若い屈強な社員二人をつれて運搬にあたった。駅のホーム、超満員の客車のなかへ搬入、人をかきわけて搬出、乗りかえ、なみ大抵のことではない。

あとで井上君の話によると、田辺先生はこう言われたそうである。 「ゆうべ、夢を見た。私は、四寸五分と注文したのに、箱をあけて見たら、小さなマンジュウが出てきて、腹が立って、腹が立って、仕方がない夢だった。だが、今、着いたのを見たら、私の指定した通りの「藤村」のマンジュウなので、うれしい」

本書のほか、その続編とも言うべき『先知先哲』(1992年6月 新潮社刊)がある。なかでも「南海の隠逸 小島祐馬先生」は圧巻。ともに後年、講談社文芸文庫に収められたが現在品切れ中。

by takahata: 2004.11.30