品切れ本を中心とした書評ページです。

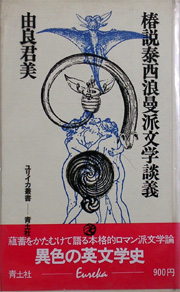

由良君美

1972年6月15日 青土社刊 264ページ

目次

類比の森の殺人/夢のフーガ/衆魔と夢魔/四元素詩学/自然状態の神話/サスケハナ計画/ランターズ談義/ベーメとブレイク/啓示とユートピア/ゴヤとワーズワース/幻想の地下水脈/ヘルマフロディトスの詩学/ミミズク舌代

著者の由良君美氏(1929-1990)が亡くなってから、今年でもう15年目になる。著作集でもそのうち刊行されるかと思っていたが、歳月だけが過ぎ去り、いまやほとんどの著作が品切・絶版状態のようだ。生前の健筆ぶりを知る読者のひとりとしては、少し寂しい気がしないでもない。なにしろ、ロマン主義時代の英米文学と思想史・美術史を幅広く渉猟し、言語理論にも秀でた稀代の研究者だったのだから。本書は、40歳代そこそこだった著者が、雑誌『ユリイカ』に連載したエッセイを一本にまとめた好著。「椿説」などと低回しているが、なかなかどうしてスケールが大きい。

本書に登場する芸術家たちを著者自身が4つの世代に分類したリストがあるので、まずそこから紹介してみよう(「四元素詩学」 p.62)。

(1)ピラネージ 1720-1778

バーク 1729-1797

(2)フュースリ 1741-1825

ブレイク 1757-1827

(3)コールリッジ 1772-1834

フリードリヒ 1774-1840

ターナー 1775-1851

コンスタブル 1776-1837

(4)ド・クィンシー 1785-1859

マーチン 1789-1854

このなかに、あなたが興味を覚える画家や文学者がひとりでもいるならば、本書を探し求め、読む価値はある。その人物をふくむ18世紀英米ロマン主義の「存在の連鎖の見取り図」が、ある人物や事件、または一冊の書物を媒介として、雄大かつ緻密に語られるページと出会うことができるだろう。

例えば、第2章「夢のフーガ」では、アヘン中毒者による人工楽園の文学史が語られる。ピラネージの名作《牢獄》シリーズが、コールリッジとド・クィンシーによって、アヘン幻想風景の正確な芸術的再現だと指摘されていると、著者は語る。ピラネージがアヘン耽溺者であった確証はないが、若き日々に古代ローマの廃墟をスケッチ旅行していたとき、マラリアに罹ったことは充分に想像できるので、当時のマラリアの薬であったアヘン・チンキを服用したことはほぼ間違いないらしい。これを常用するうちに、コールリッジもド・クィンシーもアヘン中毒者となってしまい、その目がピラネージの幻想の真実を見抜いたのだった。

また、第3章「衆魔と夢魔」では、エドマンド・バークの『崇高と美の起源に関する哲学的考察』を枕に、ジョン・マーチンとフュースリを語り、幻想画家ゴヤの登場を予告する。

しかし、本書の圧巻は、第5章「自然状態の神話」から第9章「啓示とユートピア」の5章を占めて悠々と述べられる、ロマン主義時代におけるユートピア思想の流れだろう。

古来から西欧の人びとは、文明化によって失われた自然状態こそが黄金時代であるとして、無垢の自然の理想世界に憧れてきた。それがこの頃になると、大英帝国主義が覇を競い、海外への植民地拡大によって、現実に人びとの耳目をそばだてる話題となった。「無垢の」原住民という存在を知ったのも、あるいは、新大陸に理想郷を建設するという夢を見ることができたのも、ロマン主義の時代だった。同時にそれは、ユートピアの理想と挫折が現実の地上に交錯した時代でもあった。

著者の超人的な読書量からあぶり出された、18-19世紀の思想・文学・芸術の思いもかけぬ相互影響関係が、ここでは惜しげもなく披瀝される。しかし、扱う対象が巨大であるため、著者はある一つの話題を取り出すと、それをよりよく説明するために、ただちに別の話題へと移っていく。何かを語り出したとたんに、話があらぬ方向に逸れていってしまうというのは、どことなく「トリストラム・シャンディ」的で、英文学の正しいスタイルの継承なのかもしれないが。

たとえば、第5章「自然状態の神話」で、著者はまず、24ページにも及ぶ絢爛たる饒舌と逸脱を費やして、ホッジス作《太平洋の噴火口》という絵画作品の鑑賞のための予備知識を説明する。ホッジスとはクックの南海探検に随行した記録画家であり、いわば「クックの眼光によって選びだされた、ロマン派のキャパであった」。そして後半では、戦艦バウンティ号の反乱と、南海の孤島で生き延びた子孫たちの生活の顛末が詳しく語られる。

つづく第6章「サスケハナ計画」は、オックスフォードの大学生であったコールリッジとサウジーの出会いから始まる。ふたりは意気投合して、新大陸アメリカはペンシルヴァニアのサスケナハ河畔に、パンティソクラシー(万人平等村)というコロニーを建設しようとした、と著者は語り出すが、例によって、話は脱線。後半はユートピア論の連想からエルンスト・ブロッホ論、ブレイク論へ跳ぶ。

第7章「ランターズ談義」。ランターズとは、17世紀中頃のクロムウェルの革命成功後、正統派によって弾圧された急進派のひとつで、終末論的思想と千年王国思想を奉じていたセクト。イギリスの下層職人階層に広まっていた思想であり、1世紀後のブレイクの思想形成にも多大な影響を与えた。「ブレイクはいいわば隠れキリシタンさながら、ランターズの思想をひそかに奉じ、パンフレットを読んでいたのである」。この状況は「ルターを正統とするドイツ宗教革命観の影にミュンツァー等の希望が隠されてきたのに似ている」という指摘は、由良氏の面目躍如の場面。こうして、著者の偏愛する画家ブレイクに話題が移っていく。

第8章の「ベーメとブレイク」では、ランターズの思想的源泉のひとり、ヤーコブ・ベーメに話題は遡る。ついで、第9章「啓示とユートピア」では、18世紀のイギリスに甚大な影響を与えたもうひとりの神秘思想家スウェーデンボリ(1688-1772)に主題が移る。

そして突然、話題は「サスケナハ計画」へと回帰する。

「さてブレイクが『予言の書』を刊行した1793年に、もうひとつの重要な書物が刊行された。ウィリアム・ゴドウィンの『政治的正義の研究』である。そこでゴドウィンを媒介にして、ブレイクの〈新エルサレム〉の夢は、コールリッジのサスケナハ計画と結びついてくることになる。なぜであろうか。コールリッジたちのユートピアは〈新エルサレム〉の理想に通ずるものをもち、しかもその思想の中心のひとつがゴドウィンだったのであるから」。

しかしながら現実には、サスケナハ移住計画は、同志サウジーの離脱によって永久に頓挫する。コールリッジは激怒した。

「『サウジー君、パンティソクラシーなど問題ではない。実現は遠いのだ ─ おそらくは奇蹟の千年王国なのだ』と書き送ったコールリッジは、もはやブレイクとともに新エルサレムを建設する精神の戦いの道に賭けていたとはいえないだろうか」。

このように、千年王国というキーワードを介して、コールリッジとブレイクが同時代人として重なる。この思いがけない、けれども、指摘されれば常識のような事実が、本書には惜しげもなくちりばめられている。コールリッジとブレイクをこのような視点で語ることは、著者の独壇場と言うしかない。

最後の第12章「ヘルマフロディトスの詩学」は、イギリス・ロマン派文学の深層心理を、エリアーデやボルヘスに言及しながら犀利に分析したもので、本書の掉尾を飾るにふさわしい名品。ボルヘスの『異端審問』とあわせて読むと興が尽きない。

本書はその後、増補版も出されたが、現在はいずれも絶版になったらしい。

さて、由良氏が亡くなる2年前に『ディアロゴス演戯』(品切)という美術評論集が青土社から刊行されている。収録されているのは70年代前半(つまり本書が書かれたのとほぼ同時期)に美術雑誌に発表された論考がほとんどだが、英文学者の余技と軽く見られるべきものではない。ともかく一読の価値はある内容だ。

by takahata: 2005.03.21

|

エッセイ・評論篇 01『先師先人』竹之内静雄 |

|